姿勢

体幹の可動性を高めて腰痛・頭痛を改善する方法

はじめに

最近はAIなど技術の発展により仕事がしやすくなってきました。しかしその分、仕事をする時間が増えてきているように感じます。デスクワークやスマホ時間の増加により「体幹の硬さ」が腰痛や頭痛を引き起こす原因になることがあります。この記事では鍼灸や整体を通じて体幹の可動性を改善し、症状を和らげる方法を解説します。

体幹の可動性とは?

体幹とは

「体幹(たいかん)」とは頭と手足を除いた胴体部分のことを指します。医学的には、胸・背中・腹部・腰・骨盤などを含み、カラダの「中心軸」を支える部分です。

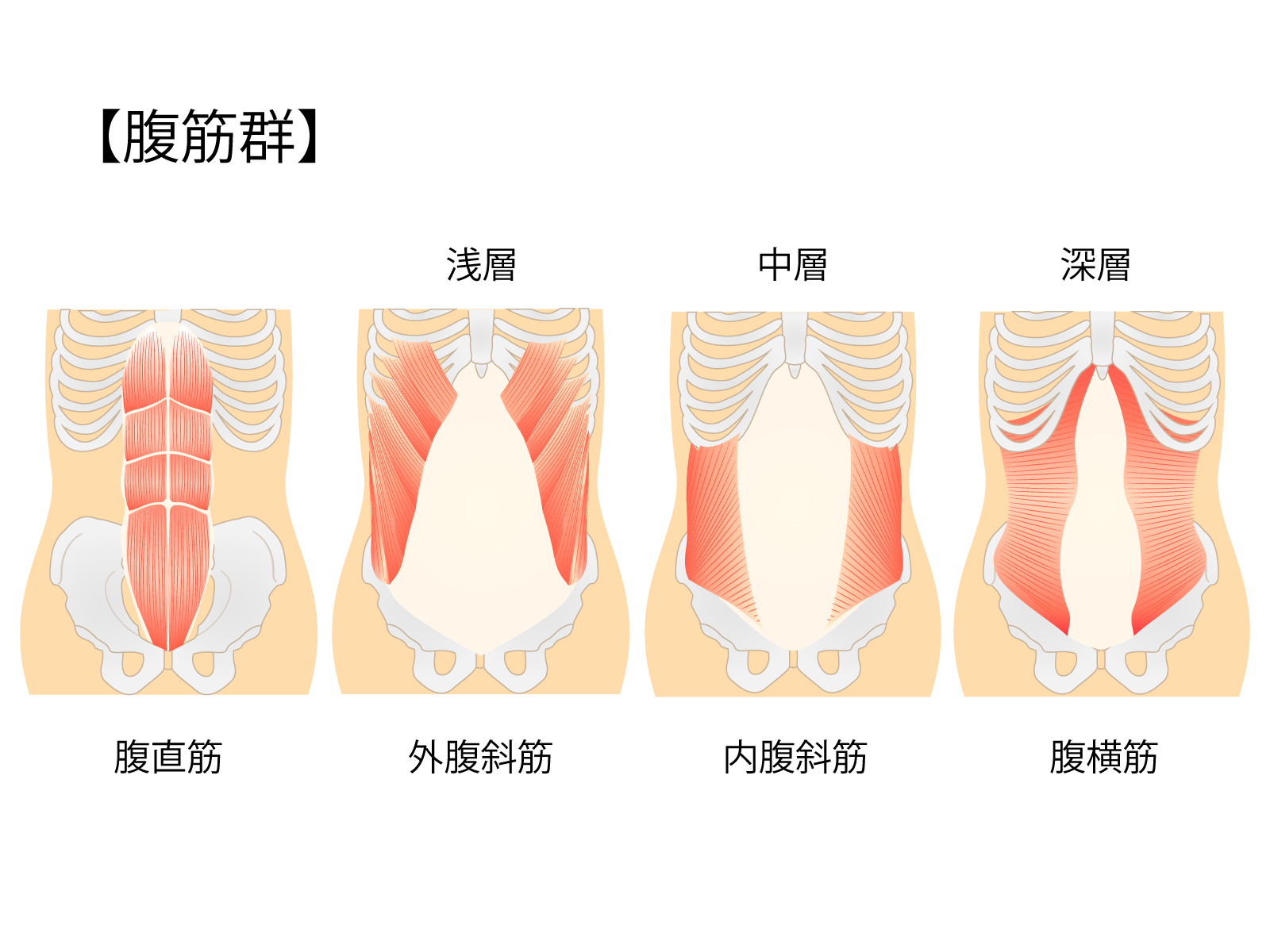

体幹を支える代表的な筋肉を紹介します。

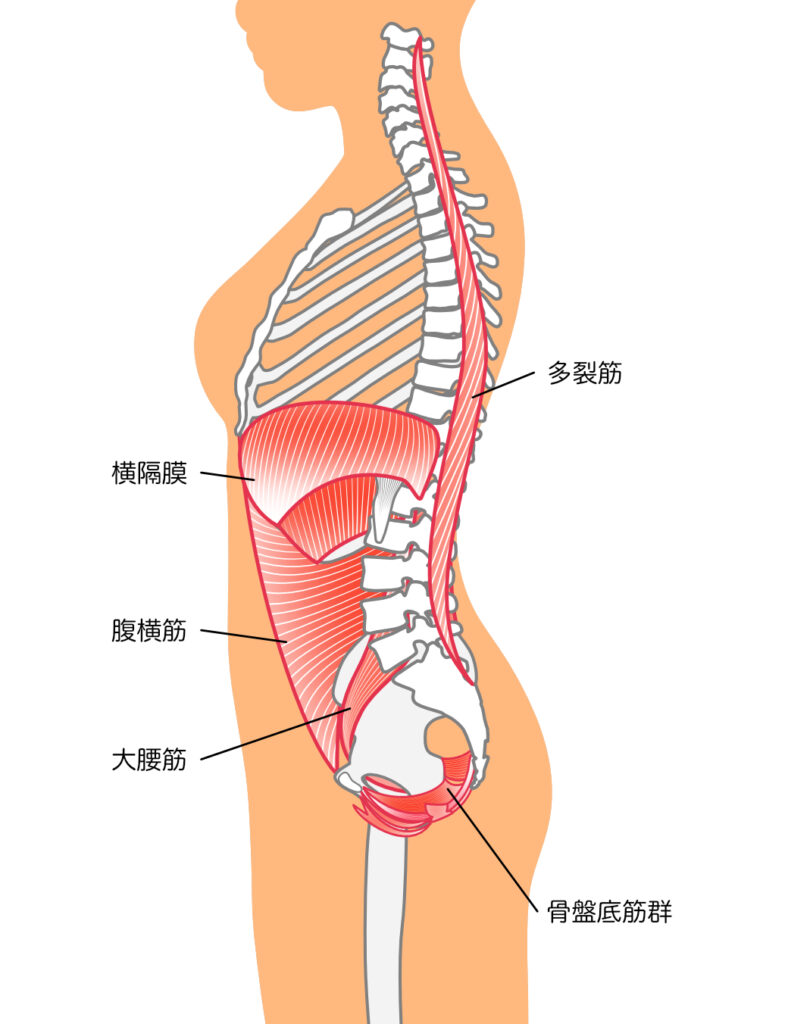

① 腹横筋(ふくおうきん)

腹筋群の中でも一番奥深くにあり、コルセット状に付着していることから腰痛治療に深く関わっている筋肉です。腹式呼吸と連動して動きます。

②内・外腹斜筋(ない・がいふくしゃきん)

お腹の横に付着している筋肉です。筋交に走っており、カラダをひねる・傾ける動作に関与しており、体幹の安定と動作の両面で活躍しています。

③多裂筋(たれつきん)

背骨の両脇にあるカマボコ状の、脊柱起立筋群の一番奥深くにある小さな筋肉、背骨の可動に深く関与し姿勢の保持や初動作に深く関わっている筋肉です。

④横隔膜(おうかくまく)

肋骨の底にへばり付くように付着している筋肉、胸郭と腹腔を分ける筋肉であり、姿勢をカラダの中から支える腹圧を調整しています。硬くなると猫背になってしまいます。

⑤ 骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)

骨盤の底にある小さな筋肉の集まりを総称しています。腹横筋・横隔膜と連動して腹圧を底から支えています。内臓を支え、排泄のコントロールも関与しています。

可動性の低下

体幹の筋力が低下したり、硬くなったりすると、カラダを支える土台とも言える背骨や骨盤などに悪影響を及ぼし、関節の可動性の低下に繋がってしまい、いわゆる「カラダが硬い人」になってしまうのです。

特に体幹の筋肉が硬いと腰痛や肩こり、頭痛などの肉体的な疲労を感じやすいだけでなく、呼吸が浅くなり、心拍数が上がりやすくなってしまいますので、高血圧の原因にも繋がってしまうだけでなく、糖尿病やがん、うつ病などメンタルヘルスにまで関与しているとされています。

厚生労働省の健康づくりガイド(「健康づくりのための身体活動基準2013」)でも、柔軟性維持が生活習慣病予防や不調改善に有効とされており、ウォーキングから犬や子供の世話、階段の昇降などの日常生活からボーリング、野球、水泳、テニスなどのスポーツなどの身体活動を日常から充実させることを提言しています。

腰痛・頭痛との関係

前述のように体幹が硬いと関節が硬くなってしまい、筋肉の緊張が偏ってしまうので姿勢が悪くなってしまうだけでなく、カラダの循環が悪くなってしまいますので、単に揉みほぐすだけでは改善されないような頭痛や腰痛になってしまうことが考えられます。

腰痛:体幹の硬さで骨盤の動きが制限され、股関節が硬くなってしまうので、腰椎に代償的な運動をさ せてしまいますので、本来なら腰を支えることに専念していた腰椎に負担がかかり腰を痛めてしまいます。

頭痛:長時間座っていますと、どうしても首が前の方に傾いてしまい、背中が丸くなってしまいますので、胸郭の部分が狭くなってしまい、呼吸が浅くなってしまいますので、呼吸の回数が多くなってしまいます。そのせいで呼吸も胸だけで浅くなってしまいますので、酸素摂取量や首や肩、背中まわりの筋肉が緊張してしまいますので、偏頭痛や緊張性頭痛の原因となります。

日本整形外科学会も「腰痛は運動不足や職業によるストレスによるものも関連する」と発表しています。

鍼灸でのアプローチ

鍼灸ではマッサージやストレッチのように単に筋肉にアプローチするだけでなく、手や運動だけでは届かない深層の筋肉や神経、血管にまでアプローチできますので、血流の改善を期待できます。

またカラダ中にはたくさんのツボがあり、ツボには固有受動器という神経の反射点のようなものを刺激する作用がありますので、自律神経が整い、カラダの中からリラックス作用を感じることができます。この作用については詳しく前回の記事に記してますので、ご興味ある方はご一読ください。

整体でのアプローチ

私たちは無意識のうちに姿勢をとっていますが、その姿勢が微妙にズレていることが多く、その不快感がカラダの不調の原因となっていることが多いのです。

整体では主に背骨・骨盤といったカラダを支える骨格や関節を矯正しますので、普段からカラダにかかっている負担の軽減にをしてくれます。

また骨と骨の間から出ている神経や血管の圧迫を改善してくれることもありますので、カラダの循環や身体機能の回復の期待もできます。

またズレているカラダの感覚の回復にも一役買ってくれています。

自宅でできるセルフケア

自宅でカンタンにできるセルフケアをご紹介します。呼吸を意識すると体幹を支える筋肉が刺激され体幹の保持に有効です。

ストレッチ

腰回りのストレッチ(ひざ抱えストレッチ)

腰の筋肉がゆるみ、腰痛予防に効果的。

⒈仰向けに寝て、10秒ほどかけて息を吸い両ひざを胸に引き寄せる

⒉両手で抱えて5秒ほどキープ

⒊息を10秒ほど吐く

胸椎のストレッチ(キャット&カウ)

背骨(胸椎)の柔軟性がアップし、姿勢改善にも◎。

⒈四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸める(キャット)

⒉息を吸いながら胸を開いて背中を反らす(カウ)

⒊ゆっくり呼吸に合わせて10回

股関節のストレッチ(開脚前屈)

太ももの内側と股関節が伸びる感覚を意識

⒈座って足を軽く開く。

⒉息を吐きながら体を前に倒す。

⒊無理せず20~30秒キープ

深い呼吸法で自律神経を整える

⒈背筋を伸ばして椅子に座る(または仰向けで寝てもOK)。

⒉片手を胸、もう片手をお腹に置く。

⒊鼻からゆっくり息を吸い、お腹がふくらむのを感じる。

⒋口から細く長く息を吐き、お腹がへこむのを感じる。

⒌一回5~7秒で吸い、8~10秒かけて吐くのが目安。

厚生労働省の「こころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)」でも、呼吸法はストレス対処法の一つとして紹介されています。

1日5分の体幹エクササイズ(プランク・ブリッジ)

呼吸を止めない(息を吐きながら力を入れる)、腰に痛みがある場合は無理をせず中止ということに注意しながら行ってください。

少しづつでも良いので毎日継続して行うのが効果的です。

プランク(Plank)

目的:腹横筋・多裂筋など体幹のインナーマッスルを鍛える

初心者は 20~30秒 × 2~3セット から

⒈両肘を肩の真下につき、つま先で体を支える

⒉頭からかかとまで一直線にキープ

⒊腰が反ったり、お尻が上がりすぎないよう注意

ブリッジ(Bridge)

目的:お尻(大殿筋)・腰まわり・体幹の安定性を高める

10回 × 2セットを目安に

⒈仰向けに寝て、膝を立てる(足は腰幅)

⒉息を吐きながらお尻を持ち上げ、肩~膝が一直線になるまで上げる

⒊そのまま 5秒キープ → ゆっくり下ろす

上本町で整体・鍼灸を探す方へ

上本町駅は交通の要所であり、通勤や通学などでたくさん人が行き交います。またたくさんの企業がありお勤めの方が来られたりもします。マンションなど集合住宅も多く年々住民も増えてきております。

病院も総合病院からクリニックまで様々な専門の診療科も充実していますが、その中でもなかなか改善しない腰痛や頭痛でお悩みの方がたくさんおられます。鍼灸・整体・カイロプラクティック・整骨医院など治療院もたくさんありますが、なかなかお悩みが解決できずにお悩みの方の声をよく耳にします。

カラダリセットではそのような方のお悩みを解決してきました。13年の実績があり、多くの喜びの声を耳にしそのお声を支えに毎日励んでおります。

どこに行ってもなかなか改善しない腰痛や頭痛でお悩みの方はカラダリセットへ一度ご相談くださいませ。

まとめ

カラダにはさまざまな筋肉や関節がありますが、特に体幹に関する筋肉はインナーマッスルと呼ばれ、カラダの姿勢を保持するだけでなく、呼吸など身体活動にとって極めて重要な働きをしています。

今回ご紹介したセルフケアだけでなく、最近流行っているピラティスは呼吸と連動した動きをきちんと解剖学的視点で行っていますので、インナーマッスルや体幹の筋肉や神経の強化に一役買ってくれます。

腰痛や頭痛でお悩みの方は一度ピラティスに行ってみても良いかと思います。

カラダリセット

カラダリセット